Che sia nato a Genova non sorprende, anzi: sorprenderebbe che uno come lui non avesse i natali in una delle città che fino al XIX secolo, con una piccola coda nel XX, fu fra le più moderne e innovative d’Europa. Parliamo di Niccolò Paganini, che ieri a Villa Queirolo – nell’ambito delle attività dell’Accademia culturale di Rapallo – è stato “celebrato” dall’Associazione O Carrogio Drito con una conferenza in musica: al violino Andrea Cardinali, alla chitarra Josè Scanu e al microfono, per raccontare vita e miracoli dell’indiscusso genio del violino, Michele Trenti, compositore, maestro d’orchestra e creatore del Paganini Festival.

Sono numerosi i fatti straordinari, veri o presunti, che vengono attribuiti a Paganini. Il suo stile snodato, rapsodico e “indemoniato”, unito all’abilità sovrannaturale, gli valse una fama sinistra. Che lui, genio non solo della musica ma anche di quello che due secoli dopo verrà chiamato marketing, non farà mai nulla per incrinare. Anzi. Ma alla leggenda Trenti privilegia la Storia, quella con la S maiuscola.

E’ il 1828 quando Paganini, allora 46enne, parte per la prima tournèe d’Europa. Prima: nel senso che mai nessuno aveva progettato un’impresa simile, inconcepibile per un’epoca in cui da Milano a Vienna si impiegavano 11 giorni di viaggio. In carrozza.

Ma lui, Paganini, non era come tutti gli altri. Fin da piccolo, fin da quando, poco meno che ragazzo, padroneggiava il violino con una maestria che non poteva che essere ispirata da un demone. Non luciferino, no. Un demone socratico-platonico, piuttosto: quello che, nel mito di Er, rappresenta l’impronta della propria anima, il portatore del proprio destino. Quello che James Hillman riesumerà nel suo “Codice dell’Anima” seguendo l’idea che, “prima della nascita, l’anima sceglie un’immagine o disegno che vivremo sulla terra, e riceve un compagno che ci guidi quassù, un daimon. Nel venire al mondo ci dimentichiamo tutto questo. È il daimon che ricorda il contenuto della nostra immagine, gli elementi del disegno prescelto”.

L’anima di Paganini, dunque. Greca. Omerica. Quella che agli inizi dell’800 lo fece volare fuori dal sentiero già tracciato in quei di Lucca, alla corte della sorella di Napoleone, Elisa Bonaparte Baciocchi. Forse sua amante. O forse no. Anzi, più probabilmente no. A Lucca, in ogni caso, Paganini sarà insegnante e direttore d’orchestra. Uno stipendio di tutto rispetto, un posto sicuro e prodigo d’onori. Cosa si può volere di più? “Tutto”, dovette rispondere fra sé e sé Niccolò quando lasciò la Toscana per programmare la sua prima tournée in Italia come libero concertista. Una strada difficile, scomoda, non priva di insidie, come imparò a sue spese un altro genio della musica: Wolfgang Amadeus Mozart.

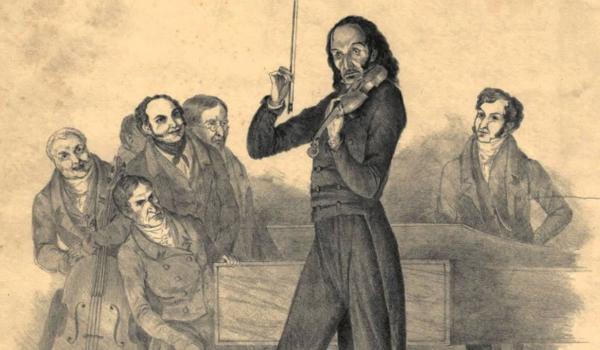

Ma, a differenza di quest’ultimo, Paganini non aveva il vezzo di contestare la molle società aristocratica del suo tempo. O comunque non lo diede mai a vedere. Nel 1813, alla Scala, eseguì “Le Streghe”. Il brano, variazioni in re maggiore su tema tratto dal balletto “Il noce di Benevento” di Franz Xaver Süssmayr, “accese – chiosa Trenti – la fantasia popolare sul violinista del diavolo”. Ma, con essa, accese anche la carriera del nostro. Carriera che, nel 1820, visse un secondo nodo fondamentale: la pubblicazione per Ricordi dei 24 Capricci, recepiti come un’incredibile novità musicale e giudicati addirittura ineseguibili per la loro difficoltà.

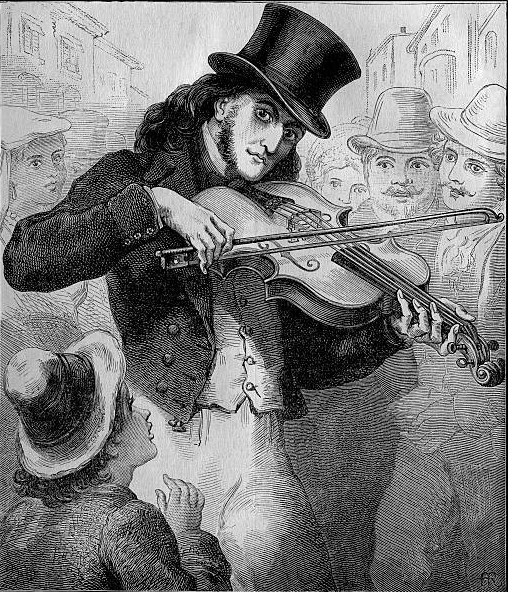

Ed eccoci all’idea della tournée europea. “Fu qualcosa di mai tentato prima da nessun altro musicista”, spiega ancora Trenti, che sottolinea come questa incredibile avventura elevò la fama di Paganini a livello mondiale. Un fenomeno di massa scatenatosi prima ancora che nascesse la società di massa. La prima vera rockstar di tutti i tempi, un influencer ante-litteram se è vero che fu anche un’icona di moda, capace di ispirare i trend di abbigliamento dell’epoca.

Moderno, anzi modernissimo, Paganini. E straordinariamente pragmatico. Non come quei geni che nella vita pratica, la vita di tutti i giorni, non sanno cavare un ragno dal buco. Nella sua lunga peregrinazione in lungo e in largo fu infatti impresario di se stesso. Dice Trenti: “Non poteva essere altrimenti, non esistevano agenti che organizzassero tour europei, allora. Quindi fu lui ad affittare teatri, cercare e noleggiare orchestre, definire i prezzi dei biglietti per ogni settore, oltre a coordinare tutti gli spostamenti da una città all’altra. In 6 anni Paganini guadagnò qualcosa che, rapportato alla valuta e al costo della vita attuale, è pari a 1 milione di euro l’anno. Per 6 anni. Al tempo, bastarono per far vivere di rendita l’amatissimo figlio Achille e, dopo di lui, i suoi figli”. Undici, per l’esattezza.

L’occasione della “giornata paganiniana” a Rapallo è buona per dare un po’ di numeri. Fra il 1828 e il 1835 Paganini toccò 100 città in 8 nazioni, percorse 70 mila km in carrozza, si esibì in qualcosa come 400 concerti – molti di beneficenza, altra sua “invenzione” – e mise insieme oltre 100 mila spettatori. Un’impresa epica. Compiuta fino al sacrificio estremo, al prezzo della sua stessa salute. Il suo fisico, già provato, cedette. Tornato a Genova, si esibirà ancora in un esiguo numero di concerti. Ancora Hillman: “Niente rimpianti, niente strade sbagliate, niente veri errori. L’occhio della necessità svela che ciò che facciamo è soltanto ciò che poteva essere”.

Paganini morirà il 1840, a Nizza, lasciando il suo amato violino, il suo “cannone”, il Guarneri del Gesù, alla città di Genova, “ove venga perpetuamente conservato”. Quella città che, solo pochi anni prima, gli aveva negato la direzione del neonato Carlo Felice, fatto che oggi suona come una sinistra avvisaglia dell’inaudito gesto della demolizione della sua casa natale in Passo di Gattamora, vicino a via Madre di Dio.

Lascia un commento